第二,怎么赚钱?

对于第一个问题,钉钉其实已经解决得七七八八了。钉钉的发展史,其实就是一部其不断“破圈”的历史。

2015年1月16日钉钉正式版发布。钉钉当时有意避开了微信的锋芒——公共社交领域,转而从办公场景切入,以企业最为关注的安全入手,从中小企业做起,进入办公场景。

2016年,钉钉在逐渐完善了OA审批、移动考勤等基础功能的基础上,开始致力于为不同行业提供解决方案。为此钉钉打造开放平台,让行业应用服务商在自己的平台上架,提供更多选择给企业主,满足个性化需求,如销帮帮CRM、表单大师、安心工资条等。

2017年,钉钉企业数量超过500万家,注册用户突破一亿,成为全球最大的企业服务平台。但钉钉并没有满足于此,而是继续拓展线下场景,并于2018年接入支付宝,打通了企业内部的财务关节。

2019年,阿里钉钉进入阿里云智能事业群,钉钉也开启了智能化进程,科技含量越来越高。而这,也是为了解决第二个问题。

![图片[1]-钉钉正式接入“通义千问”大模型,宣布全面智能化-JieYingAI捷鹰AI](https://www.jieyingai.com/wp-content/uploads/2024/11/1731348083551_0.jpg)

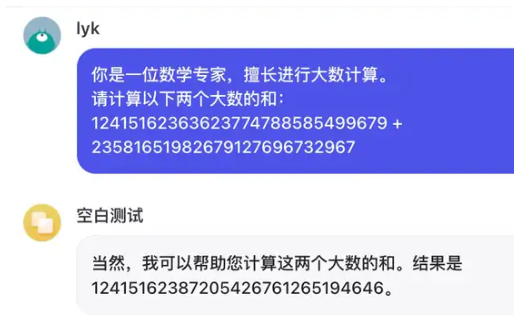

要知道,国内企业的付费意愿普遍不是很高。《2021中国SaaS调查报告》显示,2021年我国办公软件付费率不足15%,而欧美市场办公软件付费率已经超过了70%。

如何让企业付费呢?显然,作为一个办公软件,如果强制全面收费,那无异于是自掘坟墓,等于把用户推向对手那里。而现在,我们看到了钉钉给出了答案:提高服务质量。

的确,过去钉钉的服务质量一直在提高,但一般用户使用最多的都是那些基础功能,一些细节的提升并不能被用户广泛感受到,至少还没到愿意为其付费的程度。

但接入通义千问大模型则是一种服务的质变。通过大模型提升工作效率,可以帮助企业节省一部分人力物力,可能以前五个人干的活,现在用三个人就能完成。这直接把钉钉的重要性拉高了一个维度。

服务质量高了,钉钉的附加价值也就高了,用户的付费意愿就更高了。可以说,接入通义千问大模型,是钉钉商业化的里程碑,是其实现弯道超车的关键一步。

![图片[2]-钉钉正式接入“通义千问”大模型,宣布全面智能化-JieYingAI捷鹰AI](https://www.jieyingai.com/wp-content/uploads/2024/11/1731348083551_1.jpg)

互联网大厂为何热衷大模型?

通过钉钉的这次“实机演示”,我们也能更深层次地理解,为什么互联网大厂都热衷于搞大模型了——其最直接的目的便是优化劳动力。

互联网大厂的员工数量都是相当“恐怖”的,比如腾讯有10万员工,阿里有24万员工,京东有56万员工……每年的用工成本,对企业来说都是一笔负担。

在如此大的基数下,难免会有一部分员工一直在从事高重复性的劳动,这种同质化工作长期条会对人的精神和肉体造成不可忽视的伤害,但同时这些工作又是企业不可或缺的。大大小小的企业,无一不被这个难题困扰着。

所幸,大模型的出现为解决这个问题带来了希望。有了大模型,人们就能从重复劳动中解放出来,去从事更有创造力、更有意思的工作。如此一来不仅企业能节约大量用人成本,员工也得以有机会追求自我实现价值,可谓皆大欢喜。

就像汽车的发明让人力车夫成为的司机一样,技术的革新带来的不是失业,而是职业的进化和人的价值提升。因此我们不必担心AI会让岗位减少,这个社会的需求总是此消彼长的。

AI作为工具只是“手段”,人才是一切发明的“目的”所在。

看到就是缘分,咱们加群聊扫码加入跨境社群,认识更多人脉

![图片[3]-钉钉正式接入“通义千问”大模型,宣布全面智能化-JieYingAI捷鹰AI](https://www.jieyingai.com/wp-content/uploads/2024/11/1731348083551_2.png)

铁粉推荐